물리학과 공수현 교수,

‘빛이 한 방향으로만 빠져나가는 메타표면’ 개발

- 2차원 물질로 이중층 메타표면 구현, Nature Nanotechnology 게재-

고려대학교 공수현 물리학과 교수 연구팀과 한양대학교 윤재웅 물리학과 교수 연구팀이 빛이 특정 방향으로만 빠져나가도록 유도하는 새로운 광메타표면 개발에 성공하였다. 일반적으로 빛은 모든 방향으로 퍼져 나가지만, 이번 연구에서는 구조의 대칭성을 정밀하게 조절함으로써, 빛의 전파 방향에 따라 단일 방향으로만 방출되도록 만드는 데 성공했다. 특히 이 현상은 넓은 파장 범위에 걸쳐 안정적으로 발생한다는 점에서 주목받고 있다.

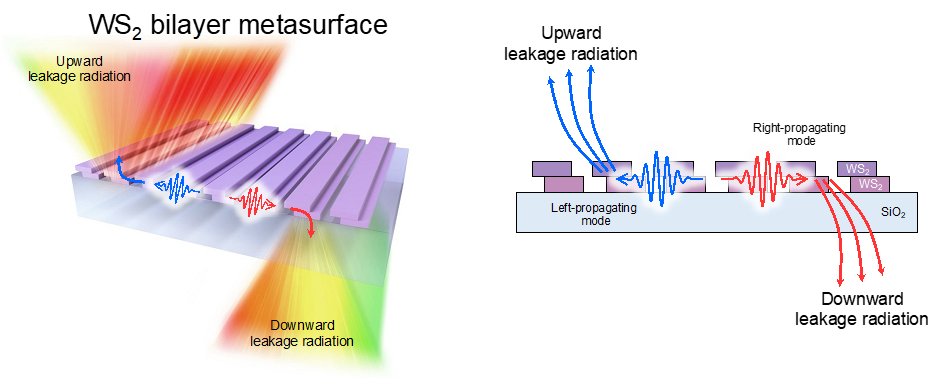

연구팀은 WS₂(텅스텐 디설파이드)라는 2차원 반도체 물질로 미세 격자를 제작하고, 이를 두 층 겹쳐 쌓은‘이중층 메타표면’을 구현했다. 이 구조에서는 왼쪽으로 이동하는 빛은 위쪽으로, 오른쪽으로 이동하는 빛은 아래쪽으로만 빠져나간다. 빛의 진행 방향에 따라 방출 방향이 달라지는 일종의‘광학 게이트’ 역할을 수행하는 셈이다.

기존의 유사 기술들은 주로 단일 주파수나 제한된 각도에서만 효과를 나타냈으나, 이번 연구는 연속적인 파장 대역 전반에 걸쳐 단방향 방출이 발생하는 새로운 메커니즘을 이론과 실험을 통해 입증했다. 연구진은 이 현상을 ‘단방향 도파 공명 연속체(unidirectional guided resonance continuum)’로 명명했다. 이는 특수한 광학 밴드 구조인‘디락 밴드(Dirac band)’와 방출 모드 간의 비정상적인 직교성에서 비롯된 현상으로, 각 방향의 빛이 서로 간섭하지 않도록 만든다.

특히 이번 성과는 WS₂ 박막 위에 미세 격자를 만들고, 동일한 구조를 하나 더 제작해 이를 전사(dry-transfer) 방식으로 정밀하게 포개는 방식으로 구현되었다. 실리콘 등 기존 반도체 물질로는 제작이 복잡한 이중층 구조를 비교적 간단하게 완성할 수 있었던 이유는, WS₂와 같은 반데르발스 물질이 층간 결합력이 약하다는 특성 덕분이다. 연구진은 이러한 제작 방식이 향후 다양한 다층 광학 구조 개발에 새로운 기술적 기반이 될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

기존에는 나노 구조에서 빛의 방향성을 구현하기 위해 별도의 반사 거울이나 손실이 큰 부품이 필요했으나, 이번 연구는 100 nm 이하 두께의 구조만으로 빛을 한쪽 방향으로만 유도하는 데 성공했다. 특히 단순한 구조 변화만으로 넓은 파장 영역에서 이러한 방향성을 구현했다는 점에서, 기존과는 전혀 다른 방식의 광 제어 기술로 평가된다. 이번 연구 결과는 3차원 디스플레이 픽셀, 초소형 지향성 레이저 및 양자광원, 초박형 메타표면 광부품 등 다양한 광소자 개발에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

고려대학교 연구 교수 최대광 박사와 한양대학교 박사후연구원 이기영 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 이번 연구성과는 한국연구재단이 추진하는 리더연구자사업과 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행되었으며, 세계적 권위의 국제학술지 네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology, IF=38.1)에 6월 4일 게재됐다.

<왼쪽부터> 최대광 박사 (공동 1저자), 이기영 박사 (공동 1저자), 윤재웅 교수 (공동 교신), 공수현 교수 (공동 교신)

[그림1] 빛의 진행 방향에 따라 한 방향으로 빠져나가는 이중층 메타표면